骨はコラーゲン繊維(タンパク質)とリン酸カルシウム(ハイドロキシアパタイト)、マグネシウム、ナトリウムなどのミネラルからつくられています。

骨の役割は体を支えたり、筋肉や細胞の退社を助けるために、常に一定量のカルシウムを蓄える貯蔵庫となっています。私たちの体の中で、骨は古い骨を壊す破骨細胞と骨をつくる骨芽細胞のバランスが取れて一定の骨量になり、常に新陳代謝を繰り返し、新しい丈夫な骨がつくられています。

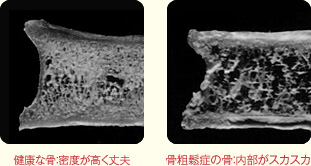

しかし、これらの働きに異常があり、骨を壊す力が強くなると、骨は弱くなって骨粗しょう症になります。

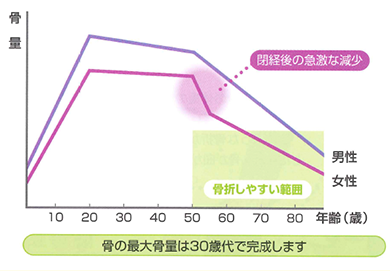

骨はおよそ18歳ぐらいまでに形成されますが、その骨の内容が充実してしっかりした骨になるのは20歳代から30歳代にかけてです。

このピーク時の最大骨量※は、女性の場合は男性より低い傾向にあります。

さらに、この最大骨量は40歳代まではほぼ維持されるのですが、女性の場合は40歳ぐらいから徐々に減り始めます。そして50歳ごろ閉経期を迎えると骨量が急速に減少し、骨折を起こす人が増加します。

これは骨のカルシウムの減少を抑える働きをしている女性ホルモンのエストロゲンが閉経によって著しく分泌が低下するためです。

男性も油断できません。昨今の食生活の乱れや運動不足などで若い人の予備軍が増えています。いずれにしても早期発見して対策を立てる必要があります。

※骨量とは…骨塩量すなわち骨全体の中にある無機質(ミネラル)の量を言います。主にカルシウムとリンで、その他にマグネシウムとナトリウムが含まれています。